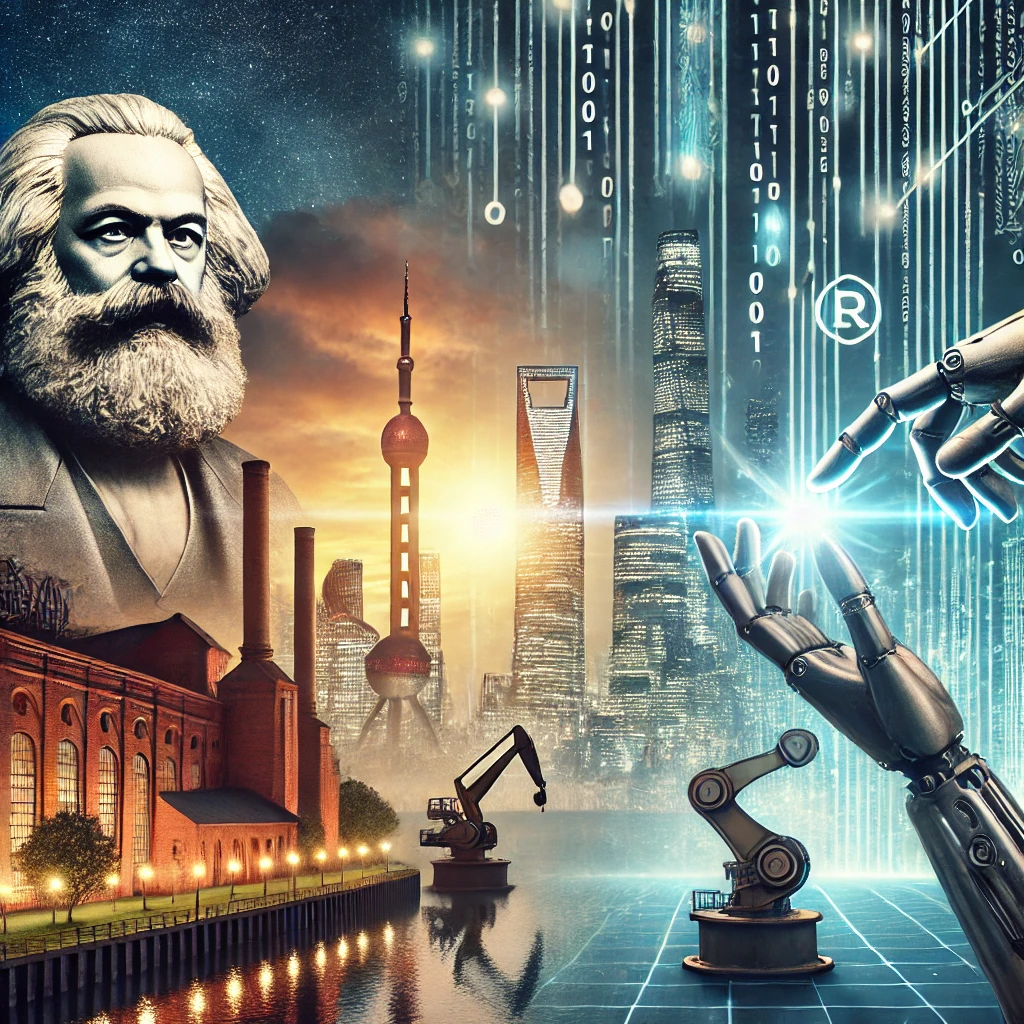

この記事では、斎藤幸平氏と成田悠輔氏が議論した「資本主義の未来」について掘り下げます。マルクス主義やアルゴリズムが、環境問題、格差、幸福のあり方にどのような解決策をもたらすのか、現代の資本主義をどのように再デザインできるのかを考察します。

資本主義の現状と問題点

1. 成長がもたらした恩恵と限界

- 成長の恩恵

絶対的貧困の減少や技術革新、教育やインフラの普及は資本主義の成長による成果といえます。 - 成長の限界

一方で、先進国では経済成長と幸福度の相関が弱まる「イースターリンパラドックス」が指摘されています。成長に伴う環境破壊や格差の拡大も深刻な問題です。

2. 環境問題と格差の拡大

- 世界の富豪上位125人が排出するCO2はフランス全体に匹敵するとのデータもあり、個人のライフスタイルが地球環境に与える影響が注目されています。

- 長時間労働や過剰消費を支えるためのマーケティングも、持続可能性を脅かす要因となっています。

マルクス主義と脱成長の視点

1. 脱成長のフレームワーク

斎藤幸平氏は、経済成長を追求するフレームから脱却し、以下のような新たなアプローチを提案しています。

- 格差の是正

- 過剰消費の抑制

- 地域経済への注力

これにより、資本主義に伴う矛盾を解消し、持続可能な社会の実現を目指します。

2. コミュニズムの再評価

資本主義を改良するだけでは、行き過ぎた格差や環境破壊を根本的に解決できない可能性があります。斎藤氏は、理念としての共産主義やコミュニズムを視野に入れるべきだと主張しています。

アルゴリズムがもたらす未来

1. 資本主義を再設計する可能性

成田悠輔氏は、資本主義の構造を根本から再設計する必要性を提唱します。その鍵を握るのがデータとアルゴリズムです。

- 貨幣の代替としてのアルゴリズム

人々の行動履歴をもとに経済活動を構築する新たな仕組みを提案。貨幣による価値の単純化を超える可能性を探ります。 - アルゴリズムの民主化

現在、アルゴリズムの設計と運用は一部の企業に独占されていますが、これを共有財産として管理する「データ・コミュニズム」の必要性が議論されています。

2. 技術と倫理の調和

アルゴリズムが社会において公平かつ公正に機能するためには、社会性や公共性を組み込む設計が求められます。プラットフォーム資本主義における独占問題を克服し、デジタルトランスフォーメーションによる新たな公共圏を形成する必要があります。

資本主義の未来と新たな挑戦

- 資本主義の成長路線を修正し、持続可能性を重視した新しい経済モデルを構築する必要があります。

- アルゴリズムやデータを活用した「資本主義2.0」は、格差や環境問題の解決に寄与する可能性を秘めています。

- 一方で、理念としての共産主義を見直し、長期的なビジョンを共有することが重要です。

FAQ

Q1: 経済成長は悪いことなのでしょうか?

A1: 経済成長そのものが悪いわけではありませんが、成長の在り方が重要です。環境や格差への配慮を欠いた成長は、長期的な問題を引き起こします。

Q2: アルゴリズムが資本主義を変える可能性はありますか?

A2: アルゴリズムを公共財として活用し、公平な経済システムを構築することは可能です。しかし、その実現には多くの課題があります。

Q3: 脱成長路線は現実的に可能ですか?

A3: 実現には困難が伴いますが、環境負荷を軽減し、格差を是正するためには必要な視点です。

まとめ

「資本主義の改良」と「資本主義の脱却」という対照的なアプローチは、いずれも21世紀以降の持続可能な社会を模索する試みとして重要です。アルゴリズムやデータを活用した新しい経済の可能性と、マルクス主義的な理念がどのように交錯し、未来を形作るのか。これからの議論に注目です。