この記事では、哲学者・浅田彰氏の思想をもとに、「逃げること」をテーマにした考え方について詳しく解説します。

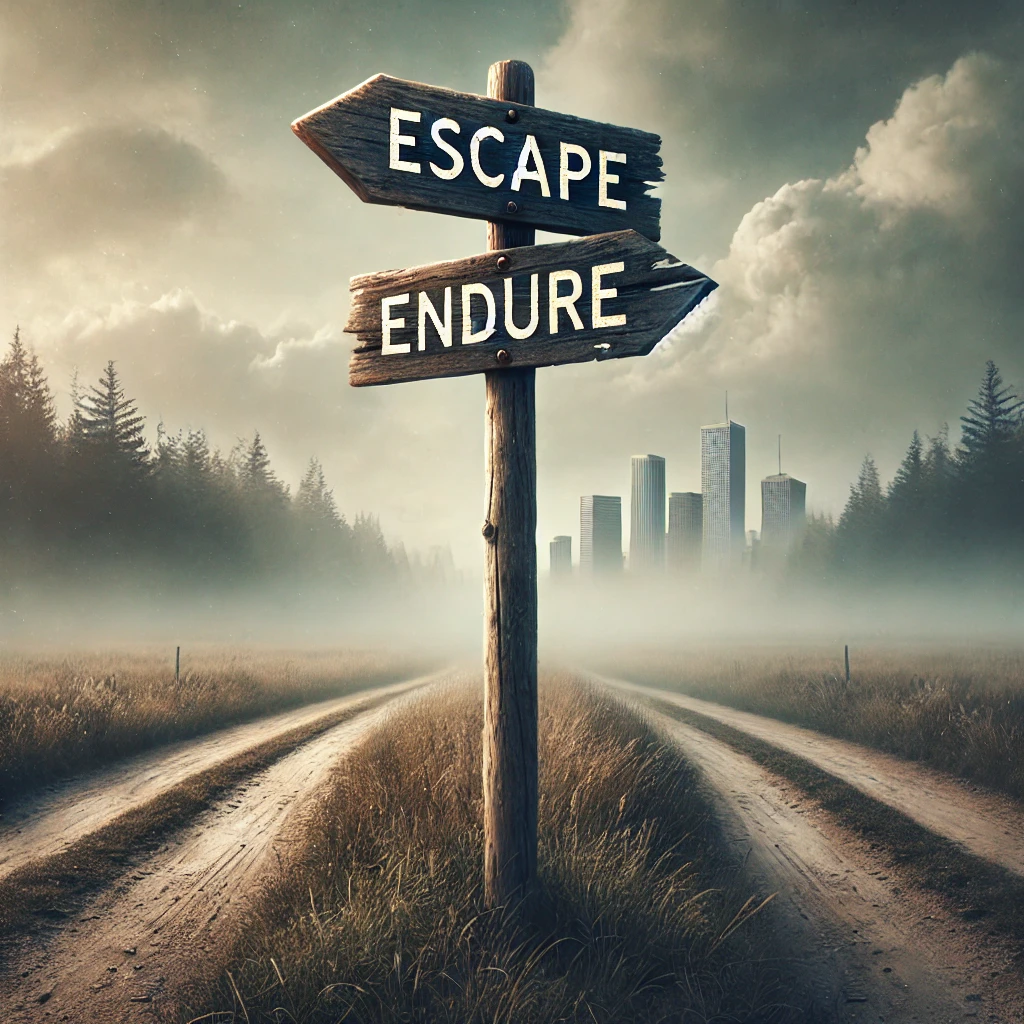

「逃げたら負け」と言われがちな現代社会ですが、本当にそうなのでしょうか?

今回は、浅田彰の『逃走論』のエッセンスを通じて、逃げることの価値と、それがなぜ今の時代にフィットしているのかを読み解いていきます。

逃げることは悪いことじゃない?浅田彰が語る「逃走」のすすめ

多くの人は、仕事や人間関係で嫌なことがあっても、「我慢するしかない」と考えてしまいます。しかし、浅田彰は「行き先なんて知ったことか、逃げろや逃げろどこまでも」と語ります。

これは、逃げることこそが人間らしい生き方であり、我慢や努力ばかりを美徳とする社会が不自然であることを示唆しています。

逃げることによって、

- 重荷から解放される

- 自分を取り戻せる

- 新しい可能性に出会える

といったメリットがあります。

パラノ型とスキゾ型という2つの人間タイプとは?

浅田彰は、人間を2種類に分けて考えます。

パラノ型(積む文明)

- 安定を求め、ひとつのことに集中する

- 会社や家族など、同じ場所にとどまり積み上げる生き方

- 長く同じ会社に勤める、同じ街に住み続ける

スキゾ型(逃げる文明)

- アイデンティティにこだわらず、自由に動き続ける

- 嫌なことがあればすぐに逃げる

- 移動しながら経験値を積むことで生き延びる

浅田は、現代は「パラノ型」から「スキゾ型」へと時代が変わりつつあると語ります。

つまり、今の時代こそ「逃げる能力」が求められているということです。

なぜ「逃げる力」が現代社会で必要なのか?

近年の日本社会では、以下のような変化が起きています。

- 終身雇用の崩壊

- 転職が当たり前に

- フリーランスや複業の拡大

- 多様なライフスタイルの容認

このような中で、逃げずに「我慢」し続けることが必ずしも正解とは言えなくなっています。

むしろ、嫌なことから素早く逃げて、自分に合った場所を探す方がストレスなく、柔軟に生きていける時代なのです。

逃げることを通じて手に入る「生きるスキル」

逃げる人は逃げることでスキルを手に入れていきます。たとえば:

- 仕事をやめても生きていく力

- 人間関係を切っても再構築できるスキル

- ピンチを切り抜けるアイデア力

逃げる経験を重ねることで、「逃げながらも生きていける自信」が身につくのです。

一方、ずっと同じ場所にとどまっていた人は、変化に弱くなりがちです。

FAQ

Q1: 逃げることは本当に正しい選択なのでしょうか?

A1: 正解は人それぞれですが、「逃げてはいけない」と無理に思い込むことで、心や体を壊す人も多くいます。自分を守るために逃げるというのは、立派な選択肢のひとつです。

Q2: 浅田彰の「逃走論」はどんな人に向いている本ですか?

A2: 現在の生き方に疑問を感じている人、自分らしく自由に生きたいと思っている人に特におすすめです。

Q3: 逃げ続けていたら何も成し遂げられないのでは?

A3: 逃げながらも経験値を積むことで、むしろ「自分の得意分野」や「生き残る力」が高まります。実際に成功している人の中にも、逃げることを繰り返した末に今の道を見つけた人が多いです。

まとめ

現代社会はまだまだ「我慢が美徳」とされがちですが、浅田彰が語るように「逃げること」は決して悪ではありません。

むしろ、自由で柔軟な生き方を実現するには、とっとと逃げる力こそが必要なのかもしれません。

「逃げてもいい」と思えるだけで、人生はずっと楽になります。

まずは、一歩その場を離れてみることから始めてみてはいかがでしょうか。