この記事では、「名字(苗字)」の成り立ちや、古代から続く「氏(うじ)」との違いについて詳しく解説します。明治以前の日本社会では、名前の背後にある家系や家の伝統がどのように人々のアイデンティティを形成していたのか、特に戦国時代の武将たちの名乗り方や平将門などの例を通じて学びます。

名字と氏の違いとは?古代日本における名前の構造

現代の日本人にとって、「名字(苗字)」と「名前」は当たり前のものですが、もともと日本では「氏(うじ)」が家系や出自を示す重要な要素でした。

氏(うじ)とは何か?

- 氏(うじ)は、古代日本において血統・家柄・職能集団を示すための呼び名です。

- 天皇家から賜った「姓(かばね)」と共に、政治的な地位や役割を表すこともありました。

- たとえば、「平氏」「源氏」「藤原氏」などが有名な氏族です。

名字(苗字)とは何か?

- 名字(苗字)は、土地や居住地に由来してつけられた「家」の名前です。

- 平安時代中期以降、貴族や武士が土地支配や家の名を示すために用いるようになります。

- 実用的かつ地理的な意味合いが強く、戦国時代には「戦場での識別」や「家格の表示」としての役割も担いました。

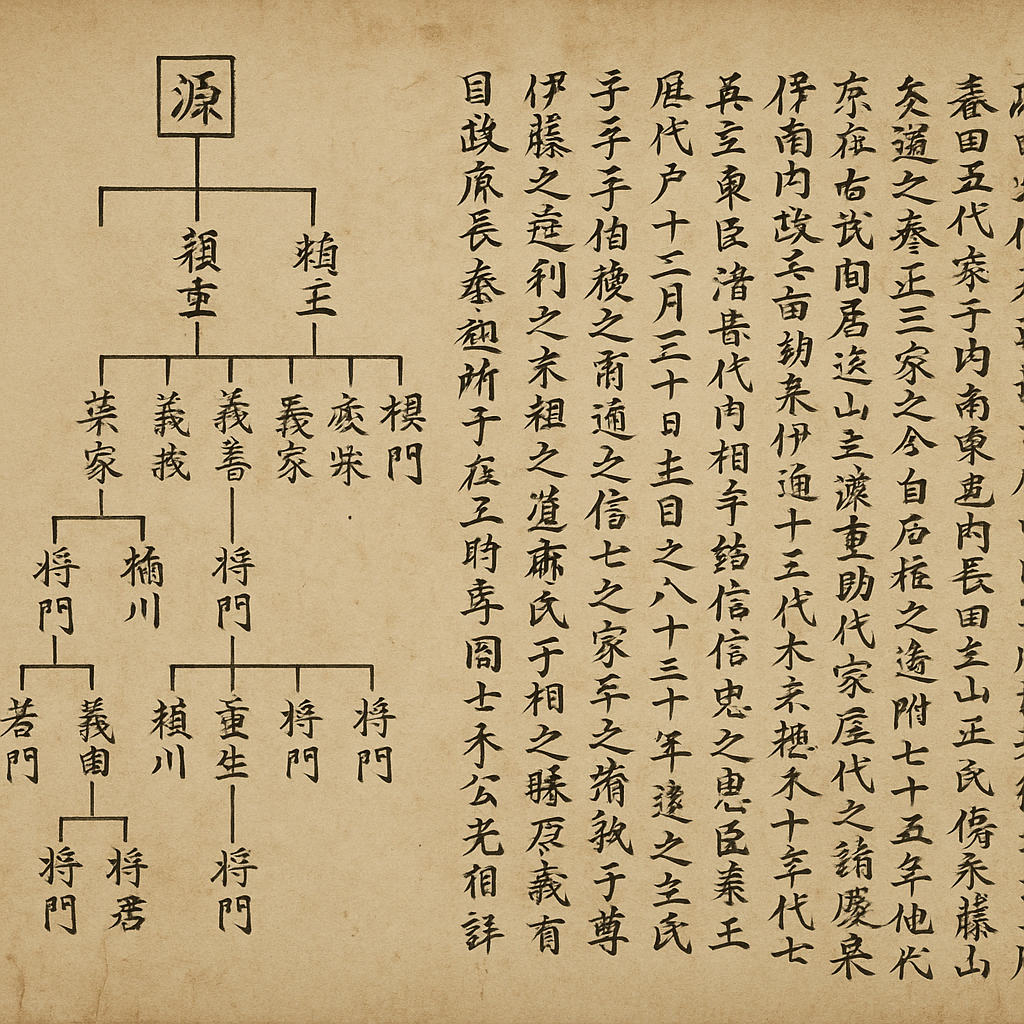

平将門に見る「氏」と「名字」の関係

平将門(たいらのまさかど)は、平安時代中期の関東地方の武士で、「平氏」の代表的な人物です。

- 「平」は氏(うじ)であり、桓武天皇の子孫であることを示しています。

- 「将門」は個人名ですが、当時の武士はまだ明確な「名字」を持っていませんでした。

- この時代の武士たちは、「氏+名前」が基本で、名字を名乗る文化はまだ定着していませんでした。

なぜ名字が使われなかったのか?

- まだ土地と家が固定されていなかったため、家名としての名字が必要なかった。

- 社会制度や軍事体制の変化とともに、氏から名字への転換が始まったのは、もう少し後の時代です。

戦国時代における名字の役割と発展

戦国時代に入ると、名字は家の象徴として広く定着します。戦国武将の名前には、家の名(名字)・氏(うじ)・個人名の区別が明確に見られるようになります。

例:織田信長の場合

- 氏(うじ):平氏(平の血筋)

- 名字(苗字):織田(尾張国織田庄をルーツとする地名由来)

- 通称名:信長(正式名は「平朝臣織田三郎信長」)

このように、名字は「家格」「領地の象徴」「一族の結束力」を示す非常に重要なものとなりました。

庶民には名字がなかった?

- 江戸時代まで、名字は基本的に武士や上級階級のもの。

- 農民や町人には名字がなく、代わりに「屋号」「通称」「親の名前+子の名前」などが使われていました。

- ただし、庶民の中にも長年の慣習で事実上の名字を持っていた者も存在し、明治政府が戸籍制度を導入した際、そうした「忘れられていた名字」が復活した例も多いです。

明治以降の名字制度とその変化

明治政府は「戸籍法」によって全国民に名字の使用を義務付け、名字=家の名前という意識が庶民にも広まりました。

- 1875年:「平民苗字必称義務令」によって、すべての国民が名字を持つことが義務化。

- この時期に、地方では家系や土地に由来する名字を新たに考え出す人々も多く、家の文化が再構築されていきました。

FAQ

Q1: 氏(うじ)と名字(苗字)はどう使い分けられていたのですか?

A1: 氏は血統・家柄を示し、名字は地理や家系の名前として使用されました。たとえば「平(氏)」「織田(名字)」のように、両方を併せて使うことでその人物の出自と所属家系を明確にしていました。

Q2: 明治以前の庶民には本当に名字がなかったのですか?

A2: 法的には名字を持っていませんでしたが、慣習的に屋号や土地の名を家の名前として使っていた例は多くあります。

Q3: 名字と家制度の関係は?

A3: 名字は「家」の象徴であり、家族・血縁・祖先とのつながりを示すものとして機能していました。家制度の中で名字を共有することは、家族の一体感と継承の証でした。

まとめ

日本における名字の歴史は、単なる名前の問題にとどまりません。それは「家族」「血統」「地域」「歴史」といった日本文化の根幹を成すものです。氏(うじ)から名字への移行、戦国武将たちの名乗り、庶民への普及といった変遷をたどることで、私たちが今当たり前に名乗っている「名字」の奥深さを再認識できるのではないでしょうか。